Le 13 mars 2024, le professeur Alena Douhan, rapporteur spécial de l’ONU sur l’impact négatif des mesures coercitives unilatérales (MCU) sur l’exercice des droits de l’homme, a donné une conférence à la Geneva School of Diplomacy & International Relations : Legality challenges of unilateral sanctions and over-compliance. Avec l’aimable autorisation de l’organisateur, nous reproduisons ici photos et texte (traduit en français et adapté par nos soins).

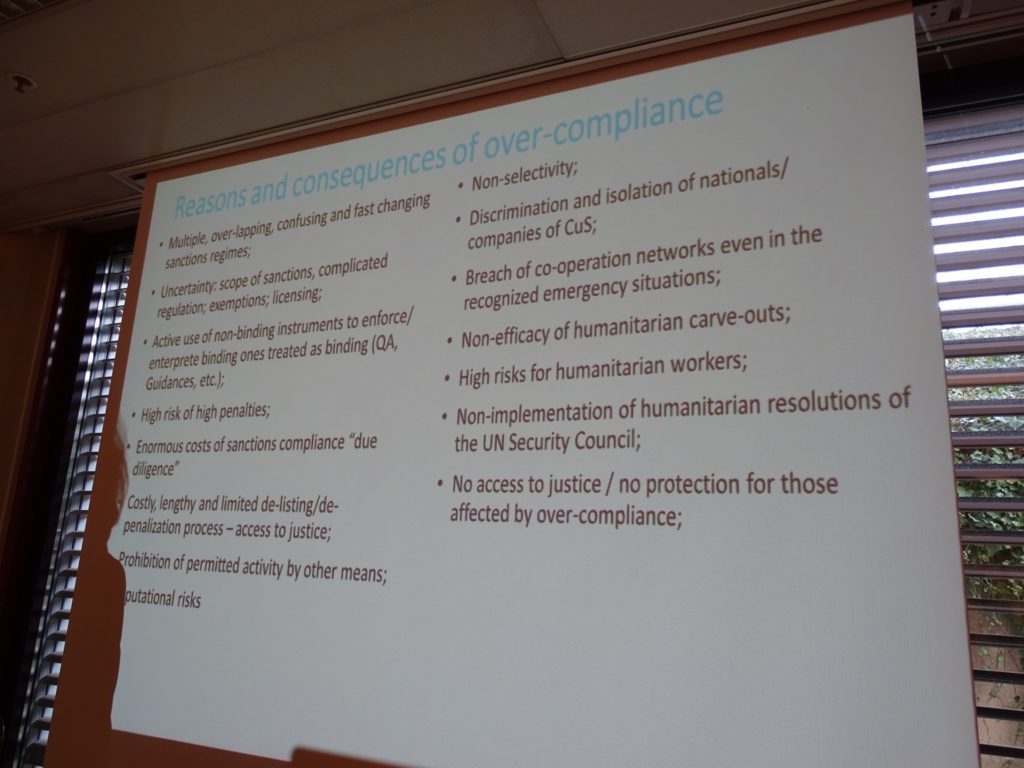

Les sanctions unilatérales sont souvent présentées comme des sanctions ciblées ne touchant que les dictateurs ou comme des sanctions « intelligentes », mais ce n’est pas le cas. Les sanctions unilatérales ont un impact négatif sur les droits de l’homme et leur jouissance.

Les enseignants qui travaillent à l’étranger et vivent dans des pays soumis à des sanctions ne peuvent pas recevoir leur salaire une fois rentrés chez eux. Les sanctions économiques unilatérales coupent les relations économiques et commerciales. Elles n’affectent pas seulement des pays ou des entreprises entiers, mais aussi des personnes ordinaires. Elles allongent les délais du transport et ont un impact sur les compagnies d’assurance. Elles violent également la Convention de Vienne sur le droit des traités (1969), car la résiliation d’accords ou de relations économiques et commerciales nécessite une notification préalable et ne peut se faire par une résiliation unilatérale.

Suite aux sanctions unilatérales du Département du Trésor américain contre la compagnie pétrolière vénézuélienne PDVSA en 2019, l’accord « Petrocaribe » entre le Venezuela et les États des Caraïbes a pris fin. Cet accord fournissait du pétrole subventionné aux voisins du Venezuela et un cadre pour leur coopération économique. Le Venezuela n’a pas été en mesure de fournir une aide financière à ses voisins et les pays des Caraïbes ont appelé à la reprise de Petrocaribe.

Les sanctions unilatérales ont un impact sur la vie quotidienne des gens et compromettent la sécurité alimentaire, comme à Cuba où le lait maternisé n’a pas été disponible pendant quatre mois. La santé est également impactée comme au Venezuela où l’indisponibilité des vaccins a entraîné des épidémies de tuberculose, de rougeole et de poliomyélite (avec un taux de mortalité de 80 % parmi les personnes touchées par cette maladie).

Avant l’application des sanctions unilatérales américaines, le Venezuela avait éliminé l’analphabétisme et développé ses propres ordinateurs pour les écoles. Le Venezuela disposait d’un satellite, mais il ne peut plus fonctionner depuis 2018 en raison d’un manque de pièces détachées. Des entreprises et des États ont refusé de louer des satellites au Venezuela : cela a réduit l’accès des Vénézuéliens à internet et augmenté son prix. De même, au Bélarus, en Russie, en Syrie ou en Iran, l’accès aux sites de recherche pour les étudiants, les universitaires ou les simples citoyens est bloqué par des sanctions unilatérales. Leur accès à l’information, à la culture et à l’éducation est limité par les MCU. Cela a également un impact sur les droits de l’homme et l’accès à la justice. Les femmes syriennes victimes d’abus ne peuvent pas accéder aux sites web des Nations unies car ils sont bloqués en Syrie à cause des MCU. Ces femmes doivent se rendre à l’étranger pour pouvoir accéder à ces sites web où elles peuvent signaler leur cas.

Les sanctions unilatérales américaines contre PDVSA ont eu un impact sévère sur le budget de l’État vénézuélien, ses services publics et sa population. En outre, le Venezuela ne peut pas voter à l’Assemblée générale des Nations unies car il ne peut pas transférer d’argent pour payer ses cotisations. De même, la crise de liquidité aux Nations unies a été causée en partie par les sanctions imposées à la Russie : les États-Unis ont interdit à la Russie d’utiliser des dollars américains et ont refusé que la Russie paie sa contribution financière en roubles.

L’extraterritorialité américaine va à l’encontre du droit international et des conventions internationales. Elle est également considérée comme totalement illégale par l’Union européenne (UE). Même dans les cas de corruption, la Convention des Nations unies contre la corruption (2003) affirme un critère territorial.

Les sanctions primaires n’ont pas de fondement juridique mais une apparence de légitimité. De même, le fondement juridique des sanctions secondaires peut être remis en question car il conduit à la criminalisation d’entités privées ou d’ONG. Les entreprises de l’UE qui font des affaires avec/au Zimbabwe n’utilisent pas de dollars américains ou d’euros mais des yuans chinois.

Pour en apprendre davantage sur le mandat du professeur Alena Douhan aux Nations unies :

- https://www.ohchr.org/…/sr-unilateral-coercive-measures

- https://www.ohchr.org/…/sr…/mandate-special-rapporteur

Découvrez également l’Institut international de recherches pour la paix à Genève (GIPRI) sur son site web, LinkedIn et YouTube !